0.3秒の鼓動

ポークカレー温玉載せの至福の余韻は、残念ながらそう長くは続かなかった。

いや、正確に言えば、味覚的な満足感は依然として胃袋に温かく残っている。問題は、次なる目的地――3年3組、つまり、日常生活においては頼りなげなバレー部のエース、東峰旭さんが所属するクラスが企画したというお化け屋敷――へと向かう道すがら、再びじわりと手のひらに汗が滲み始めたことだ。

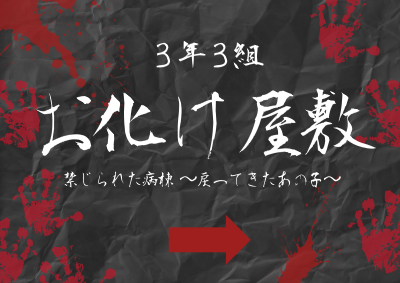

『禁じられた病棟 ~戻ってきたあの子~』

教室の前にデカデカと掲げられた手描きのポスターは、血糊を模した赤い絵の具が滴る、おどろおどろしいフォントでタイトルが書かれている。背景には不気味な笑みを浮かべる日本人形らしきシルエット。そして、どこからともなく重低音の不協和音が、地獄の釜が開く前兆のように、ズン、ズン、と不規則なリズムで響いてくる。

最初に提案したのは俺だが、正直、ポークカレーの感動が霞むレベルで、既に嫌な予感しかしない。

「……ここ、か」

俺は思わず、繋いでいた

名前の手を、無意識の内に強く握り締めていた。

さっき、喫茶店で

名前が言っていた「心の中の悪魔」。俺の中にも居る、黒くてドロドロした独占欲。それは、

名前を誰にも渡したくない、という強烈な想いだ。

けれど、今、この瞬間に俺の心を支配しているのは、そんな高尚な(?)感情ではない。もっと原始的で、情けない種類の恐怖心だった。

「わぁ……本格的だね。ポスターの絵も、凄く凝っている」

隣で、

名前が感心したようにポスターを見上げている。その横顔はいつも通り穏やかで、寧ろ楽しんでいるようにすら見える。なんで、コイツはこんな不気味なもんを前にして、そんなに平然としていられるんだ?

「東峰さん……」

ふと教室の入口の薄暗い奥から、のそりと長身の人影が姿を現した。間違いない、東峰旭さんだ。彼は白衣に申し訳程度の血糊を付着させ、目の下には隈のようなメイクを施している。普段の気の弱そうな雰囲気はどこへやら、なんだか妙に追い詰められたような、切羽詰まった表情でこちらを……いや、正確には、俺の少し後ろの虚空をじっと見つめている。そして、すぐにまた室内の闇へと消えていった。

……あの人、絶対、なんかヤバいスイッチ入ってねぇか?

俺は思わず一歩、後退りそうになった。

「飛雄くん、どうしたの?」

名前が不思議そうに、俺の顔を覗き込む。その大きな瞳に見つめられると、情けない姿は見せられない、という見栄がむくむくと頭を擡げてくる。

「……別に。なんでもねぇ」

「入ってみようよ。わたし、こういうの結構好きなんだ」

名前が期待に満ちた目で、俺を見上げる。そのキラキラした瞳に、俺は弱い。バレーの試合では、どんな強敵を前にしても怯むことのない俺が、この小さな少女の"お願い"には、いとも簡単に屈してしまうのだ。

「……

名前が行きたいって言うなら、付き合ってやってもいい」

虚勢を張っているのは百も承知だ。声が僅かに上擦っているのも、自分で分かる。だが、ここで「怖いから嫌だ」なんて、口が裂けても言えるわけがない。俺はチームの司令塔なんだぞ。

「ありがとう、飛雄くん」

名前が嬉しそうに微笑む。その笑顔に、俺の心臓はまたしても不規則なリズムを刻み始める。恐怖とは違う種類のドキドキが、胸の奥から込み上げてくる。

――ああ、クソ。なんで、俺はこんなにも、コイツに弱いんだ。

意を決して、俺達は薄暗い教室の中へと足を踏み入れた。

一歩入った瞬間、ひやりとした空気が肌を撫でる。外の喧騒が嘘のように遠退き、不気味な静寂と、先程から聞こえていた重低音のBGMだけが支配する空間。通路は狭く、両側の壁には黒い布が垂れ下がり、その所々に『立入禁止』『手術中』といった、見るからに不吉な貼り紙がされている。

「うわ……」

思わず声が漏れた。教室の中は、想像以上に本格的な病棟風に作り込まれていた。薄暗い赤い照明が不規則に点滅し、壁には意味不明な血文字のようなものが走り、床には何かのシミが広がっている。時折、どこからかカタン、と物音がしたり、キー、という金属が擦れるような音が聞こえてきたりする。

「……飛雄くん、大丈夫?」

名前が心配そうに、繋いだ手に少し力を込めてくる。

「……な、何がだよ。余裕だっつーの」

強がりだと分かっていながらも、そう答えるしかない。だが、正直なところ、心臓はバクバクと早鐘を打っていて、背筋には冷たい汗が伝っている。サーブを打つ前の緊張感とは全く質の違う、もっと原始的で直接的な恐怖。

通路を進むと、突然、目の前のロッカーの扉がガタン! と大きな音を立てて開いた。中には髪の長い、顔色の悪い人形がぶら下がっている。

「うおっ!?」

俺は思わず、短い悲鳴を上げて飛び退いた。繋いでいた

名前の手を思い切り引っ張ってしまったことに気づき、慌てて振り返る。

「わ、悪い……」

「ふふ、飛雄くん、今の声、可愛かったよ」

名前は少しも驚いた様子を見せず、寧ろ面白そうにクスクスと笑っている。

……可愛い、だと? 俺が? この俺が、可愛いだと!?

恐怖よりも、別の種類の感情が沸き上がってくる。羞恥心と、ほんの少しの怒り。

「……うるせぇ、ボゲェ!!」

思わず怒鳴ってしまったが、声は震えていた。

名前はそんな俺の様子を見て、更に楽しそうに笑みを深める。

「ごめんね。でも、本当に大丈夫? 無理しなくてもいいんだよ?」

「……無理なんかしてねぇ! 次行くぞ、次!」

俺は

名前の手を引いて、半ば強引に先へと進んだ。

その後も、薄暗い診察室のような部屋で、白衣を着たマネキンが突然起き上がってきたり(あれはマジで心臓に悪かった)、手術台の上に横たわる何かに白い布が掛けられていて、その布が不自然に蠢いていたり(絶対、中に誰か入ってただろ!)、次から次へと古典的だが効果的な恐怖演出が、俺達を襲った。

その度に、俺は情けない声を上げそうになるのを必死で堪え、

名前は涼しい顔で、時折「わぁ、よく出来ているね」などと感心したような声を漏らしている。

……なんで、コイツはこんなに平気そうなんだ? もしかして、俺より肝が据わってんのか?

そして、いよいよクライマックスと思われる、一番奥の薄暗い部屋へと辿り着いた。

部屋の中央には、古びたベッドが一つ置かれているだけ。壁には、何かのカルテのようなものが無数に貼り付けられ、不気味な雰囲気を醸し出している。

「……何も、ねぇな」

俺は警戒しながら周囲を見回す。この静けさが、逆に不気味だ。

「油断禁物だよ、飛雄くん。こういう時って、大抵……」

名前がそう言い掛けた、その時だった。

「見ぃつけた……」

背後から、低く掠れた声が響いた。

振り返るとそこには、先程、ちらりと見掛けた東峰旭さんがいつの間にか立っていた。その手には、何故か薄汚れたテディベアが握られている。そして、その目は……明らかに正気じゃない。虚ろで、何かに飢えたような、ギラギラとした光を宿している。

「ドナーが……ドナーが、まだ足りないんだ……。あの子に……あの子に、新しい身体を……」

東峰さんは譫言のようにそう呟きながら、ゆっくりと、しかし、確実にこちらへとにじり寄ってくる。その迫力は最早、高校生の文化祭の出し物のレベルを遥かに超えていた。あれは、本気(マジ)の目だ。

「うおおおおおおおお!!!」

俺は、今度こそ堪え切れずに絶叫した。

考えるよりも先に身体が動いていた。

名前の手を固く握り締め、出口と思われる方向へと、全力で走り出す。

「待ってくれ……! 君達の、その新鮮な……!」

背後から、東峰さんの鬼気迫る声と、バタバタという足音が追い駆けてくる。

クソ! なんであの人、あんなに足速ぇんだよ! エースだからか!? 関係ねぇだろ!!

「飛雄くん、落ち着いて!」

隣を走る

名前が、こんな時にも冷静な声で言う。

「落ち着いてられるか、ボゲェ! あの人、マジでヤベェって!」

もう、虚勢も何もあったもんじゃない。俺はただただ、この恐怖の空間から一刻も早く脱出したい一心だった。

曲がり角を曲がり、薄暗い通路を駆け抜ける。背後からは、まだ東峰さんの声が聞こえてくる。

「あの子が……あの子が、待ってるんだ……!」

そして、漸く前方に微かな光が見えた。出口だ!

「っしゃあ!!」

俺は最後の力を振り絞り、光に向かって突き進む。

勢いよく黒いカーテンを押し開けると、そこは先程まで居た喧騒に満ちた廊下だった。明るい照明と周囲の生徒達の賑やかな声が、天国からの救いの手のように感じられた。

「はぁ……はぁ……はぁ……」

俺は壁に片手を突き、肩で大きく息をする。心臓は今にも張り裂けそうなくらいに激しく鼓動し、足はガクガクと震えていた。

「……助かった……」

隣を見ると、

名前も少し息を切らしていたが、その表情はどこか楽しげだった。

「ふふ、凄かったね、今の。お医者さん役の人、演技が上手過ぎるよ」

「……演技、なのか? あれ……」

俺はまだ、東峰さんのあの鬼気迫る表情が脳裏に焼き付いて離れない。あれは演技と言うには、余りにもリアル過ぎた。

「きっと、役に入り込んでしまったんだね。でも、飛雄くんのあんなに慌てた顔は初めて見たから、ちょっと面白かった」

「……笑うな、ボゲェ……」

俺は恨めしそうに、

名前を睨む。だが、その声にはもう、先程までの怒りはなかった。寧ろ安堵感と、ほんの少しの脱力感。

「でも、ありがとう。最後まで一緒に居てくれて」

名前が、ふわりと微笑む。その笑顔はどんな栄養ドリンクよりも、俺の疲弊した心と身体に染み渡った。

「……別に。約束、したからな」

ぶっきら棒にそう答えながら、俺はまだ繋いだままの

名前の手をそっと握り直した。

さっきまでの恐怖は嘘のように薄れ、代わりにこの温かい感触が、俺の心をじんわりと満たしていく。

――失くしたくない。

この手の温もりも、

名前の笑顔も、こうして一緒に馬鹿みたいに騒げる時間も。

心の中に居る「悪魔」が囁くのとはまた違う、もっと穏やかで、けれど確かな想いが、胸の奥から湧き上がってくるのを感じた。

「……なあ、

名前」

「うん?」

「……その、なんだ。……腹、減ったな。なんか、甘いモンでも食いに行くか?」

我ながら、余りにも脈絡のない提案だとは思う。だが、今は兎に角、このドキドキする心臓を落ち着かせたくて、そして、もう少しだけ、

名前と一緒に居たかった。

名前はきょとんとした顔で、俺を見つめた後、すぐにくすりと笑った。

「うん、いいね。クレープとか、どうかな?」

「……おう」

俺達は再び、人でごった返す廊下を歩き始めた。

繋いだ手指の体温は、さっきよりもずっと確かに感じられる。

烏野高校文化祭。

恐怖と絶叫と、そして、ほんの少しの甘酸っぱい記憶。

この日のことはきっと、ポークカレーの味と、東峰さんの形相と、そして、この手の温もりと共に、俺の記憶に深く刻まれるのだろう。

他の何にも代え難い、大切な宝物として。失いたくない、宝物として。

Omake:東峰旭の舞台裏

文化祭の喧騒が校舎中に満ちる午後、教室の片隅に佇む東峰旭の指先が、僅かに震えていた。鏡越しに映る自分の姿――白衣の裾が床を這い、血糊が点々と付いた手術用手袋、そして普段の穏やかな表情とは裏腹な、狂気を湛えたメイク。教室は『禁じられた病棟 ~戻ってきたあの子~』という題名のお化け屋敷へと見事に変貌を遂げていた。

「これで、本当に人を怖がらせることができるのか……?」

東峰は自分の影に向かって呟いた。声が予想以上に弱々しく響き、彼は深く息を吸い込んだ。胸の内に渦巻く不安が、冷たい指で自分の内臓を掴むかのようだった。背後からは重低音の不協和音が、地獄の釜が開く前兆のように、ズン、ズン、と不規則なリズムで響いている。

人を驚かせる、怖がらせる――それは、彼の性質からは最も遠い行動だった。普段の彼は見た目に反して温厚で、寧ろ繊細過ぎる程の性格。意図せず相手を恐怖に陥れることはあったが、不本意だった。

だが、今日は違う。今日の彼は"狂気の医師"となり、訪れる者達を戦慄させる役目を担っていた。

「東峰、もう直ぐ開場だぞ!」

クラスメイトの声に、彼は慌てて白衣の襟を正した。周囲では同級生達が最後の準備に追われている。偽物の臓器や血糊の量を調整し、照明の暗さを確認する仲間達。彼らの中には、この企画を楽しんでいる者も多かった。だが、東峰にとっては一大決心の場だった。

「よし……」

東峰は深呼吸し、鏡に映る自分自身に向き直った。彼が演じるのは、臓器提供者を求めて狂った医師。人体実験の被験者を求め、来場者を追い詰める役割だ。

「ドナーが……ドナーが、まだ足りないんだ……」

彼は低く、掠れた声でセリフを繰り返した。普段の柔らかな声色を捨て、喉の奥から絞り出すような声を意識する。眉間に皺を寄せ、目を見開く。表情筋が緊張で強張るのを感じながらも、彼は懸命に"狂気"を表現しようとしていた。

リハーサルでの記憶が脳裏に蘇る。先週、クラス内で行った通し稽古。東峰が血塗れの手術道具を振り翳して追い駆ける場面で、女子生徒達が本気で悲鳴を上げた瞬間があった。

「東峰、ちょっと怖過ぎるかも……」

その後、クラスメイトの一人が半分冗談、半分本気で言った言葉。本来なら、それは褒め言葉だった筈なのに、東峰の繊細な心には「やり過ぎた」という自責の念として刺さっていた。それ以降、彼は演技のバランスに苦心していた――余りに生温ければ効果がなく、かといって本気を出し過ぎれば、人を本当に怖がらせてしまう。

「丁度いい"怖さ"って、どこにあるんだろう……」

彼はもう一度、鏡に向かって練習した。声のトーン、表情の作り方、動きの緩急。全てを計算しながらも、自然に見えるよう調整する。それは彼にとって、バレーボールの新しい技を習得するよりも難しいことだった。

教室の扉が開く音が響いた。開場の時間だ。東峰はハンガーに掛けられた白衣を手に取り、ゆっくりと袖を通した。肩に乗る布地の感触が、責任の重さのように感じられた。そして最後の準備として、テディベアを手に取った。血糊で汚れ、片目が取れ掛けたそのぬいぐるみは、「あの子」の象徴として使うものだった。

「東峰くん、最初のポジションに就いて!」

企画責任者の声に頷き、彼は自分の持ち場――薄暗い照明の下、血染めの手術台の傍らへと向かった。心臓の鼓動が耳に響く。掌から滲み出る冷や汗。それでも、彼は決意していた。

自分の殻を破りたい。いつも遠慮がちな自分から、一歩踏み出したい。文化祭という非日常の中で、新しい自分を発見したい。

最初の来場者が教室に足を踏み入れた。明かりの消えた廊下から、おずおずと入ってくる一年生達の姿。東峰は深く息を吸い込み、心を無にした。そして――

「新しい……ドナーか……」

東峰の口から絞り出された言葉は、想像以上に不気味な響きを持っていた。自分でも驚く程の低音で、喉の奥から湧き上がるような声。視線を鋭く、歪んだ笑みを浮かべながら、メスを手に一年生達へ近づく。

「君の……その目が欲しいんだ……格好の標本になる……」

驚愕の表情を浮かべる後輩達。その反応が、東峰の演技に火を点けた。彼は本能のままに動き始めた。足取りはゆっくりと、しかし、確実に獲物に迫る捕食者のよう。声は時に囁くように、時に叫ぶように。白衣の裾を引き摺る音が、闇の中で不吉に響く。

「逃げても無駄だよ……この研究室からは、誰も……生きては出られない……」

悲鳴が上がり、一年生達が慌てて次のブースへと逃げていく。その背中を見送る東峰の心に、小さな達成感が灯った。やれば、できるんだ。自分にも、人を程よく怖がらせる演技ができる。

時間が過ぎるにつれ、彼の演技は洗練されていった。来場者の反応を見極めながら、声の調子や動きを微調整する。時には大袈裟に、時には抑制的に。恐怖と驚きのバランスを探りながら、彼は自分自身の新たな側面を発見していた。

正午を過ぎ、来場者の流れが落ち着いた頃、ふと教室の入り口に見覚えのある姿が見えた。東峰は思わず身を引いた。影山飛雄と――苗字名前だった。チームのセッターと、その隣に寄り添う小柄な少女。影山の冷静な表情に対し、名前は期待に満ちた表情を隠せないでいる。彼らが教室に足を踏み入れる前に、東峰は思い切って入口の薄暗い所に立ち、自分を僅かに見せた後、すぐに室内の闇へ消えた。

東峰の胸が高鳴った。彼らの前で演じることに、特別な緊張を覚える。しかし、同時に、彼らにこそ自分の新しい一面を見せたいという気持ちも芽生えていた。

暗闇に潜み、東峰は最も効果的なタイミングを待った。影山達が薄暗い診察室を抜け、クライマックスの一番奥の部屋へと辿り着くのを見計らって――彼は動いた。

「見ぃつけた……」

東峰は背後から、できる限り低く掠れた声を響かせた。テディベアを握り締め、虚ろで何かに飢えたような光を宿した眼差しを作り出す。振り返る二人に、彼は狂気の表情を向けた。

「ドナーが……ドナーが、まだ足りないんだ……。あの子に……あの子に、新しい身体を……」

東峰は譫言のようにそう呟きながら、ゆっくりと、しかし、確実に二人へと迫った。これまでの経験を総動員し、最も恐ろしいと思われる間の取り方、動き方、声色を選んでいく。

「うおおおおおおおお!!!」

影山の絶叫が響き渡った。それは明らかに演技ではない、純粋な恐怖の叫びだった。影山が名前の手を固く握り締め、出口と思われる方向へと全力で走り出す。

「待ってくれ……! 君達の、その新鮮な……!」

東峰は鬼気迫る声と共に、バタバタという足音を立てて二人を追い駆けた。この瞬間、彼の中の演技と、現実の境界線が薄れていた。彼は完全に"狂気の医師"になり切っていた。

「あの子が……あの子が、待ってるんだ……!」

全力で二人を追い駆けながら、東峰は自分の演技に没頭していた。影山と名前が黒いカーテンを押し開けて出口へと飛び出すまで、彼は狂気の医師を演じ切った。

そして二人が去った後、東峰は一瞬の達成感に包まれた。自分の演技で、あの冷静な影山をあそこまで驚かせることができたのだ。それは彼にとって、何物にも代え難い勝利だった。

文化祭の終わりが近づく頃、東峰の身体は疲労で満ちていた。一日中、"狂気の医師"を演じ続けたことで、声は嗄れ、筋肉は緊張で凝り固まっていた。しかし、その疲労以上に彼の心を満たしていたのは、これまで感じたことのない種類の充実感だった。

最後の来場者が去り、教室の明かりが点けられた。クラスメイト達の間で、今日一日の興奮と達成感が共有されていく。東峰は少し離れた窓際に立ち、夕暮れの空を見つめていた。白衣は既に脱ぎ、メイクも落としている。再び"普通の東峰旭"に戻った筈なのに、何かが違う気がしていた。

「東峰、今日はマジで凄かったぞ!」

「あんな怖い東峰くん、初めて見た!」

仲間達の声が聞こえる。彼らの称賛に照れながらも、東峰は静かに微笑んだ。

教室が片付けられ、次第に人が減っていく。最後に残った東峰は、もう一度だけ"禁じられた病棟"と化した教室を見渡した。ここで、彼は自分の新しい可能性を見つけたのだ。

「やればできるんだな……」

彼は静かに呟いた。声は疲れて掠れていたが、その言葉には確かな自信が宿っていた。

東峰旭は今日、自分の殻を破り、内なる恐怖と向き合った。そしてその経験は、バレーボールコートの外でも、彼が成長できることを証明していた。彼の中の何かが変わった――それは小さな変化かもしれないが、確かに存在する変化だった。

校舎の窓から夕日が差し込み、東峰の横顔を朱に染める。彼は深く息を吸い込み、胸の内に広がる新しい感覚を噛み締めた。それは恐怖を乗り越えた後の、静かな勇気の芽生えだった。

この文化祭での経験は、彼にとって単なる学校行事の想い出以上のものとなるだろう。それは彼の中に残り続け、これからの人生の様々な場面で、彼の背中を押す力となるに違いなかった。