春風スクリプト | デジタルコミュニケーションの感情劇。

窓の外では、冬の硬質な名残をまだ引き摺ったままの春の風が、落ち着きなく空を駆け巡っていた。まるで癇癪を起こした子供のように、裸のままの街路樹の枝を激しく揺さぶり、時折、窓ガラスをコンコンと叩いては、か細く物悲しい音を立てる。けれど、その悪戯っぽいノックも、厚手のカーテンに遮られたこの部屋の静寂を破る程の力は持っていない。しん、と静まり返った空気の中、わたしは柔らかな羽毛布団に半身を預け、ベッドの上にだらりと身を横たえていた。

ひんやりとした感触が、指先に伝わってくる。無機質なガラスと金属で出来た、わたしのスマートフォン。その画面には、つい先ほど届いたばかりのメッセージが、周囲の薄闇に抗うように淡い光を放っていた。

『今日どうだった?』

黒々とした、けれどどこか丸みを帯びた、見慣れたフォント。送り主は、五色工。わたしの、ちょっと不器用で、最高に愛しい恋人。いつもと変わらない、彼の飾らない、気軽な問い掛け。

それに既読の印を付けてから、時計の針はもう何度、小さな音を立てて進んだだろうか。体感では、もう一時間は優に経っている気がする。けれど、わたしの指は、返信の為のキーボードの上を、未だ目的もなく彷徨っているだけだった。

返信するつもりがなかったわけじゃない。寧ろ、彼の名前が通知された瞬間から、すぐにでも何か言葉を送りたかった。今日の出来事、感じたこと、他愛ない冗談。伝えたいことは、胸の中に幾つも浮かんでいたのに。

「……工くん、今頃、どんな顔をしているかな」

ぽつりと呟いた言葉は、静かな部屋の空気に溶けて消えた。想像の中に浮かぶ彼の表情に、思わずふふ、と息だけで笑ってしまう。

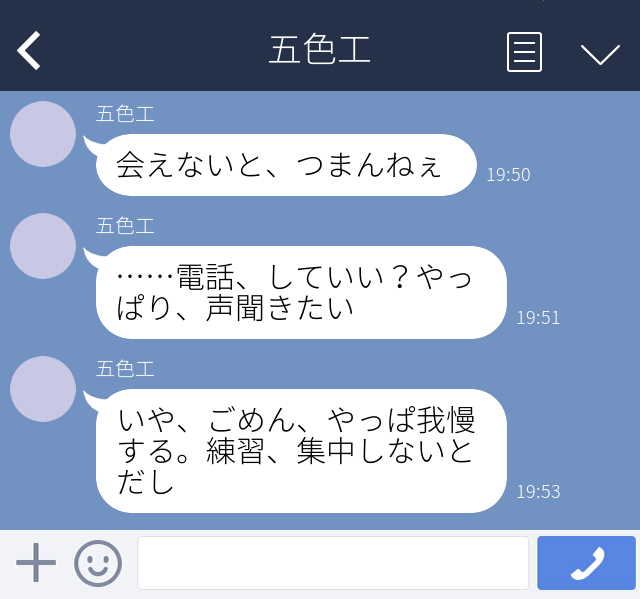

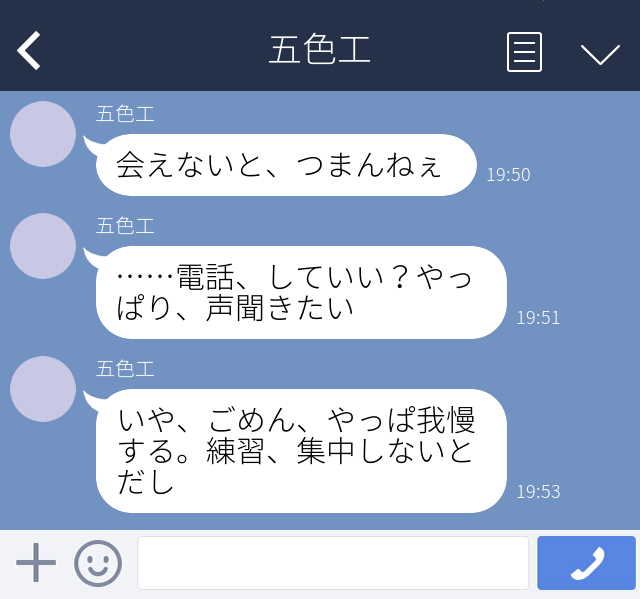

工くんは、わたしなんかよりもずっと、驚くほど素直だ。感情のフィルターなんて持っていないみたいに、嬉しい時は太陽みたいに笑い、悔しい時は眉間に皺を寄せて、子供みたいに唇を尖らせる。そして、わたしと恋人同士になってからは、その傾向がますます強くなった気がする。特に――『寂しさ』という感情に関しては、もう、手に取るようにわかってしまうのだ。

ほんの少し、連絡が途絶えただけで。既読の文字が付いたまま、新しいメッセージが届かないだけで。彼はきっと、露骨なまでにそわそわし始める。そんな彼の様子を、わたしはもう、数え切れないくらい見てきた。スマートフォンの画面越しに、或いは電話の向こうの声色で、手に取るように感じ取ってきた。

過去のメッセージ履歴を指でそっと遡れば、まるで飼い主の帰りを待つ大きな子犬みたいに、わたしを求める彼の言葉達が、健気な足跡のようにずらりと並んでいる。その一つ一つが、堪らなく愛おしい。

「……本当に、可愛い」

スマートフォンの冷たい感触を両手で包み込みながら、もう一度、小さく呟く。温めたいような、同時に、この冷たさが彼の焦りを映しているようで、少しだけ愉快なような、複雑な気持ち。わたしの中で、その甘くて少しだけ意地悪な感情が、春先の陽だまりのように柔らかく広がっていく。

そもそも、わたしが工くんにすぐ返信を送らなかったのには、何か深い理由があったわけじゃない。本当に、ほんの些細な気紛れ。道端で見つけた綺麗な小石を、こっそりポケットにしまうような、そんな感覚。わたしの中に、ふとした好奇心が、悪戯っぽく芽生えたのだ。

「もしも、わたしが……ほんの少しだけ、既読を付けたまま放っておいたら。工くんは、どんな反応をするんだろう?」

そう思った瞬間には、もう、わたしの親指は画面の上を滑っていた。わざとメッセージを開いて、既読の印を付ける。そして、何事もなかったかのように、画面を伏せてベッドサイドのテーブルに置く。いつもなら、彼のメッセージに気づけば、五分と経たずに、時には即座に返信を送るのに。今日だけは、ほんの少しだけ、スパイスを効かせてみることにした。

きっと今頃、工くんは落ち着きなくスマートフォンの冷たい感触を確かめて、通知が来ない画面をじっと睨み付けているだろう。メッセージが返ってこないことに内心やきもきしながら、無意識に溜め息のひとつでも漏らしているかもしれない。或いは、寮の少し硬いベッドに寝転んで、シミひとつない白い天井を見つめながら、「……もしかして、俺、なんかしたかな」「嫌われたかも」なんて、あらぬ方向へと思考を巡らせ始めている頃かもしれない――。

彼のそんな姿を想像すると、胸の奥がきゅっと締め付けられるような愛おしさと、同時に、擽ったいような優越感が湧き上がってくる。

工くんは、わたしにとって、他の誰とも違う、特別な人だ。

彼のことを考えると、心がじんわりと温かくなる。彼の少し低くて、でもどこか幼さを残した声を聞けば、どんな不安も和らいでいく。

それと同時に――わたしは、彼を少しだけ、翻弄したくなるのだ。

わたしの言葉ひとつ、行動ひとつで、彼の心が揺れるのを見てみたくなる。

ほんの少しだけ、わたしの手のひらの上で、ころころと転がしてみたくなる。

これはきっと、わたしのちょっとした、そしてかなり性質の悪い、愛情表現の癖なのかもしれない。彼への絶対的な信頼があるからこそできる、贅沢な遊び。

「……よし、そろそろ、かな」

焦らし過ぎても、拗ねてしまうかもしれない。その加減は、わたしが一番よく知っている。

そっと手を伸ばし、再びスマートフォンを手に取る。画面を点灯させ、指を滑らせてメッセージアプリを開く。彼の名前が表示されたトーク画面に、慎重に、そして少しだけ意地悪な笑みを唇に乗せながら、文字を打ち込んでいく。

『工くん、寂しくて泣いてない?』

トンッ、と軽い音を立てて、メッセージが送信される。その直後、まるで自分の言葉に反応するように、胸の奥がじんわりと熱くなった。彼の反応が、手に取るように、いや、目の前に居るかのように鮮明に目に浮かぶ。

「ふふ……絶対、今ので顔を真っ赤にした」

きっと、スマートフォンを握り締めたまま、一瞬固まって、それからじわじわと耳まで赤くしている筈だ。悔しがるか、焦るか、それとも拗ねて「別に泣いてねぇし!」とムキになるか。

見えなくても、わかる。

だって、彼の全てが、どうしようもなく愛おしくて堪らないのだから。

どんな反応が返ってきたとしても、それはもう、わたしの小さな勝利だ。

画面をじっと見つめながら、どんな言葉が彼の指から紡ぎ出されるかを想像してみる。素直に「……寂しかった」と白状してくるか、それとも強がって「は? 泣いてねぇよ! ばーか!」なんて、小学生みたいな反論をしてくるか――。どっちの反応も想像するだけで、口元が緩んでしまう。どちらにしても、最高に可愛い、わたしの工くんだ。

彼に会えない時間は、正直に言えば、やっぱり寂しい。隣に居て、その温もりを感じられないのは、心にぽっかりと穴が空いたような気分になる。

だけど、こうして離れた場所から工くんのことを想いながら、彼が今、どんな表情をして、どんな気持ちでいるのかを想像する時間は、ほんの少しだけ、秘密めいていて、甘くて切なくて、そしてどうしようもなく愛しい時間でもあった。

スマートフォンの画面を見つめながら、早くも次のメッセージを送る準備を、心の中でする。

次に会えたら、今日のこの小さな意地悪の仕返しに、きっと彼は少しだけ拗ねてみせるだろう。その顔もまた、可愛いんだろうな。そして、その時は――もっと沢山、彼の心を揺さぶってみようか。甘やかして、突き放して、また引き寄せて。

そんな悪戯な計画を胸に秘めながら、わたしは、工くんからの返信を待つ。

春になり切れない冷たい風が、まだ窓を叩き続けている。その単調なリズムを、遠くに聞きながら。わたしの心は、もう次の逢瀬への期待で、静かに、けれど確かに、高鳴っていた。