君と僕の、夢物語 | 夢の続きは、君と二人で。

「……

名前、帰ったら一緒に宿題やらない?」

隣でぼそっと呟いた月島蛍の声に、わたしは顔を上げた。体育館の窓から差し込む夕陽が、彼のひよこ色の髪を琥珀色に染め上げている。黒縁の眼鏡越しに覗く瞳は普段と変わらず冷静だったけれど、その奥に微かな期待が揺れているのを見逃さなかった。

「うん、いいよ」

わたしがそう返すと、蛍くんは照れ隠しのように小さく「ありがとう」と呟き、愛用のヘッドフォンを首に掛けた。立ち上がった彼の背中は、少しだけ強張っているように見える。その仕草には何度見ても惹かれる何かがあった。

――その瞬間だった。

バチンッ――

空間が弾けるような音がして、体育館の床に不自然な光が走った。蛍くんとわたしは一瞬顔を見合わせ、彼の眉が軽く上がるのを見た。その理由はすぐに分かった。床に浮かび上がったそれは、間違いなく魔法陣だった。

「……これは何?」

わたしの声には珍しく動揺が混じっている。

「いや、僕に聞かれても……」

魔法陣は、心音に合わせるように脈打ち、明滅を繰り返していた。赤、青、金――複雑に絡み合う魔力の線が、見る者を誘い込むかのように輝き、その光は蛍くんの眼鏡に反射して、彼の表情をより神秘的に見せていた。

「これ……入ってみる?」

わたしの声には、理性よりも好奇心が先に出ていた。

「いや、入ったら戻ってこれない可能性――」

言い終えるよりも早く、わたしは蛍くんの手を掴んで魔法陣に飛び込んでいた。彼の手指の冷たさと、それに続く微かな温もりを感じる間もなく、世界が回転した。

視界が暗転した後に、わたし達が立っていたのは――

「……ダンジョン?」

そこは見慣れた烏野の体育館とはまるで別世界だった。天井は遥か彼方に霞み、壁を覆う黒々とした蔦は、生き物のように不気味に蠢いていた。足元の石畳は、罅割れ、苔生し、古の記憶を閉じ込めているかのよう。遠くで不穏な呻き声が響き、淀んだ空気が肌を這うように纏わりついてきた。

「……

名前」

蛍くんの声にはいつもの余裕がなかった。手に感じる彼の体温が少し上がっているのがわかる。

「蛍くん、これは……」

「……あれ、見える?」

蛍くんが指差した先に、鳥居が建っていた。石で出来た古い鳥居は、この場にそぐわない威厳を放っている。

その鳥居には――

『ツッキー神社』

と、何とも滑稽な文字が刻まれていた。

「……ツッキー……神社……?」

名前を口にした時、その響きの不条理さに、わたしは笑いを堪えるのに必死になった。

「何これ、悪趣味すぎる……」

蛍くんの眉間に浮かんだ皺は、彼の不快感を如実に物語っていた。それでも、わたし達は自然と鳥居の奥へと足を進めていた。

鳥居の奥には、コケに覆われた古びた祠があった。中には何かが置かれている。恐る恐る近づいてみると、それは――

大量の塩。

「……塩?」

白い結晶が祠の中で小山を作り、その形はまるで祈りを捧げているように見えた。

「何これ……お供え物?」

蛍くんの声には明らかな困惑が混じっていた。彼はメガネを直す仕草をした。緊張している時の癖だ。

その時、わたしは自分の手元に何かがあることに気がついた。どこから現れたのか、小さな冊子がわたしの手のひらに収まっている。

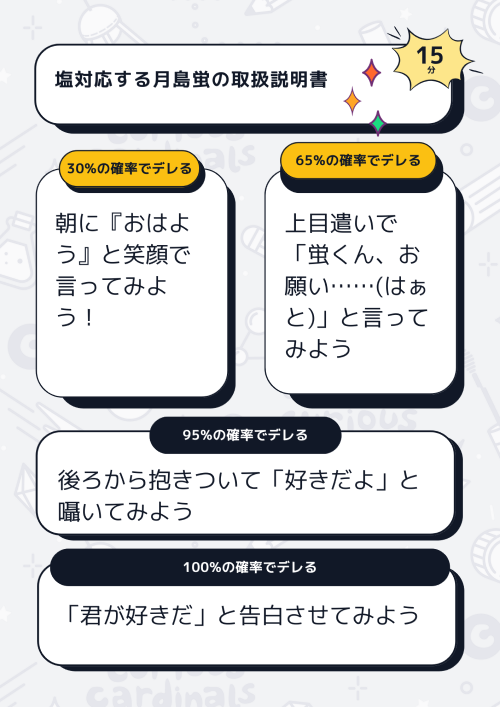

「……『塩対応する月島蛍の取扱説明書』……?」

「……え?」

蛍くんの顔が硬直する。

「どういうこと?」

表紙には、妙にデフォルメされた蛍くんのイラストが描かれていて、そのイラストはどこか愛嬌があった。試しにページを開いてみると、こんな項目が並んでいた。

・朝に『おはよう』と笑顔で言ってみよう! → 30%の確率でデレる

・上目遣いで「蛍くん、お願い……

」と言ってみよう → 65%の確率でデレる

・後ろから抱きついて「好きだよ」と囁いてみよう → 95%の確率でデレる

文字は古い筆文字で、インクが少し滲んでいるようだった。けれど、不思議と読み易い。

「……これは……」

「誰が書いたの、これ……」

蛍くんの声は普段の冷静さとは裏腹に、少し上擦っていた。

「試してみようか」

わたしが茶目っ気たっぷりに言うと、蛍くんの表情が更に硬くなる。

「やめて」

それでも彼の耳がほんのり赤くなっているのが見えた。心臓が少し速く鼓動する。

わたしが試しに「蛍くん、お願い……」と言おうとした瞬間――

バッ!

祠の陰から、誰かが飛び出してきた。突然の気配に、蛍くんがわたしの前に軽く立ちはだかるようにして身体を寄せる。

「……おい、蛍がデレるって聞いたんだけど!!」

馴染みのある声に、二人とも固まった。

「……兄ちゃん……」

月島明光だった。彼の顔には子供のようなはしゃぎようが見えた。

「ちょっと、今の蛍、撮っていい? デレてる蛍とか、貴重すぎる!!」

明光さんの手には、デジタルカメラが握られている。

「帰って」

蛍くんが明光さんを睨みつける。けれど、その耳が更に赤く染まっているのをわたしは見逃さなかった。肩の力が入り、普段は見せない一面が現れている。

「蛍くん……デレているの?」

わたしの言葉に、蛍くんの肩がピクリと動いた。

「デレてない」

彼の否定は少し早すぎた。

「じゃあ、これを試してみる?」

取扱説明書のページを捲ると、その最後のページには――

『「

名前が好きだ」と告白させてみよう → 100%の確率でデレる』

「蛍くん」

彼の喉元が微かに動いた。息を飲む音が聞こえた気がした。

「……」

「告白してみる?」

「……やめて」

そう漏らしながらも、蛍くんの視線はわたしの顔から離れなかった。何かを決意するような、試されているような、複雑な感情が彼の瞳に浮かんでいた。

「でも、100%デレるって――」

「わかった、言う」

蛍くんはメガネを外して、静かに深呼吸した。その仕草には、常とは違う緊張感があった。裸眼の彼の目は、どこか脆く見えて、心が揺さぶられる。

「

名前」

彼の呼びかけに、わたしの心臓が平常時よりも強く鼓動した。

「……うん」

「好きだよ」

彼の声はいつもより低くて、胸に直接響くような音だった。短い言葉なのに、その一語だけで体温が上がるのを感じた。

「デレた……!!」

明光さんが興奮気味にカメラを構える。その動きは素早かった。

「撮るな」

蛍くんは低く呟くと、無造作にわたしの手を引いた。その指にはいつもより強い力がこもっている。

「帰るよ」

「え? でも、まだ――」

「もう充分」

そう遮り、蛍くんはわたしを引き寄せて、額にそっと口づけた。その唇の触れる感覚は、余りにも鮮明で、温かかった。

「――これで満足?」

彼の問いかけは、明光さんにではなく、わたしに向けられているような気がした。

「いや、これは永久保存版……」

「帰れ!!」

「蛍、最高……!!」

そんな明光さんの叫びを背に、蛍くんはわたしを抱き寄せていた。彼の胸に耳を当てると、速い鼓動が聞こえる。

「

名前、もう……君の所為で、僕……」

言葉にならない彼の感情が、体温を通して伝わってくる。

「……ふふっ」

「笑うな」

彼の抗議は、いつもの刺々しさがなく、甘えに似ていた。

「でも、かわいいよ。蛍くん」

「……もう」

照れくさそうに顔を伏せた蛍くんの髪に、わたしはそっと指を通した。ひよこ色の髪はほんのり温かく、触れる指先に繊細な感触が残る。

「わたしも、好きだよ」

わたしの言葉に彼の腕に力が入った。

「……知ってる」

その声は、普段の冷静な蛍くんのものじゃなかった。少し震え、でも確かな感情がこもっていた。

100%デレた月島蛍は――多分、誰よりも可愛かった。

「……あれ?」

瞼の裏に、淡く光る蛍火のようなものがちらついている。それは意識の沈みゆく湖面で揺れる光のようで、一息ごとに遠ざかっていく。

重たい瞼をゆっくりと開くと、視界に飛び込んできたのは見慣れた天井の木目模様。朝の柔らかな光がカーテンを透かして、部屋の隅々まで優しく包み込んでいる。

「……夢、だったの?」

自分の手指を見つめる。魔法陣も、石畳のダンジョンも、あの奇妙なツッキー神社も、どこにも存在しない。指先には何の痕跡もなく、手の平に残るのは夢の中で感じた微かな熱だけ。蛍くんの手を掴んだ感触が、幻のように消えかけている。

「100%デレる」なんて、あり得ないほど素直だった蛍くんの姿が頭の中を過る。そして、カメラを向ける明光さんの興奮した顔。全てが鮮明すぎて、夢とは思えない。

「

名前?」

不意に、耳元で囁くような声がした。寝起きの低く掠れた声色に、心音が小さく跳ねる。

「蛍くん……?」

隣を見ると、朝日を受けたひよこ色の癖毛が微かに揺れている。琥珀色の瞳が、まだ眠気を帯びたまま瞬きを繰り返していた。メガネを掛けていない素顔は、日常の鋭さが抜け落ちて、どこか無防備な印象を与える。

「おはよ……。どうしたの?」

蛍くんは少し身を起こし、片肘をついて横向きになった。寝間着のシャツが僅かにずれて、鎖骨の線が見える。

「……ちょっと、不思議な夢を見たの」

告白するように言うと、蛍くんは軽く片眉を上げた。

「夢?」

「うん。蛍くんと一緒に異世界みたいな所に行ったの。体育館の床に魔法陣が現れて、飛び込むと、烏野が古びたダンジョンになっていて……」

言葉にする程に、夢の記憶が鮮明に蘇ってくる。蔦の絡まる壁、不気味な呻き声、そして何より――

「最後には"ツッキー神社"と祠まであったの」

「ツッキー神社?」

蛍くんの目が少し見開かれた。声のトーンが上がるのを聞き逃さない。

「うん。そこに辿り着くと、"塩対応する月島蛍の取扱説明書"なんていう本を持っていて……」

「待って」

蛍くんが眉間に皺を寄せる。朝の光が彼の横顔を優しく照らし、長い睫毛の影が頬に落ちていた。

「塩対応の僕って……何?」

「……。祠に塩がたくさん供えられていて、取扱説明書には、蛍くんをデレさせる方法が書いてあったの。上目遣いでお願いすると、65%の確率でデレるって」

「……ばかばかしい」

言葉とは裏腹に、蛍くんの耳が徐々に赤くなっていく。夢の中と同じ反応に、胸の奥が温かくなった。

「そうしたら、突然、明光さんが現れて、"蛍がデレてるって聞いたんだけど!"って」

「……は?」

「カメラまで持ってきていたよ」

「兄ちゃん、マジで……」

蛍くんは無意識に髪をかき上げ、天井を仰いだ。寝起きの蜜色の瞳が、朝の光を受けて琥珀のように輝いている。

「それで?」

「それで……蛍くんが、わたしに告白して……」

言葉が喉に詰まる。夢だと分かっていても、あの時の低い声、真っ直ぐな眼差しが記憶に焼き付いている。

「……台詞は覚えていないけれど、とても素直だったよ。照れていたけれど」

「僕が……照れた?」

「うん。それで、わたしの額に……」

全てを話すのは恥ずかしくて、言葉を飲み込んだ。けれど、蛍くんの視線は逃してくれない。そのまま黙り込むよりも、ずっと辛い。

「……キスしたんだ」

「え?」

「額に。そっと」

蛍くんの呼吸が止まったように見えた。彼の双眸は僅かに広がり、その中に驚きと別の何かが交錯している。朝の静けさの中で、二人の間に流れる時間だけが妙に緩やかに感じられた。

「……夢だったのかな」

言葉を投げかけるような問いに、蛍くんは静かに身を起こした。片手が僅かに宙を泳ぎ、やがてわたしの頬に触れる。指先は想像以上に温かく、その熱が肌から伝わってくる。

「夢に決まってるでしょ」

淡々とした声音だけれど、その指先は静かにわたしの頬の線をなぞっていた。

「でも……」

「僕がデレるなんて、そんなの絶対にありえないから」

言葉とは裏腹に、彼の指はわたしの耳朶に触れ、そっと髪を耳に掛けてくれる。

「……ふふっ」

思わず漏れた笑みに、蛍くんの眉が更に寄る。

「何がおかしいワケ?」

「今の蛍くん、夢の中と似た反応だったよ」

「……」

「でも、もし夢じゃなかったとしたら?」

蛍くんの指がわたしの頬から滑り落ち、代わりにそっと手を握った。掌と掌が重なる瞬間、電流のような小さな震えが走る。指先が絡み合うと、彼の体温がダイレクトに伝わってきて、心臓が早鐘を打ち始める。

「だったら、僕の取扱説明書を読んだ君が責任取ればいい」

蛍くんの声は低く、耳に心地良く響いた。その瞳に映るわたしの姿だけを見つめていると、彼は静かに続けた。

「夢だったら、もう一回見ればいい」

「……一緒に?」

「見れたらね」

蛍くんはそっと目を閉じる。わたしもその誘いに応じるように、ゆっくりと瞼を下ろした。彼の手の温もりが、現実と夢の境界線を曖昧に暈していく。静寂の中、二人の呼吸だけが微かに聞こえていた。

もう一度、あのダンジョンに行けるだろうか? ツッキー神社に再び辿り着けるだろうか? そして今度こそ、蛍くんの本当の気持ちを――

「もしまたその世界に行けたら、今度はゆっくり観光しよう」

蛍くんの声が、闇の中から優しく届いた。

「……うん」

二人の間に落ちる朝の静謐さが心地よく、肌に馴染んでいく。窓の外では鳥の囀りが始まり、新しい一日の訪れを告げている。

――でも、もう一度、あの夢を見られるなら。

今度はきっと、彼と手を繋いだまま。

「ツッキー神社か……」

蛍くんがぼそりと呟いた。声はまるで独り言のようで、けれどわたしの耳には確かに届いた。

「……鳥居、ちゃんと拝んでおくべきだったかな」

その言葉に、わたしは思わず微笑んだ。蛍くんもまた、あの世界を憶えているのだろうか? 夢と現実の狭間で、彼もまた何かを見ていたのだろうか?

わたしはくすりと笑いながら、蛍くんの手を握り返した。

指先から伝わる温もりは、確かに現実のもの。

けれど、心の中では既に次の冒険への期待が静かに芽生え始めていた。

――続きは、また夢の中で。

そして今度こそ、100%デレた蛍くんと共に。